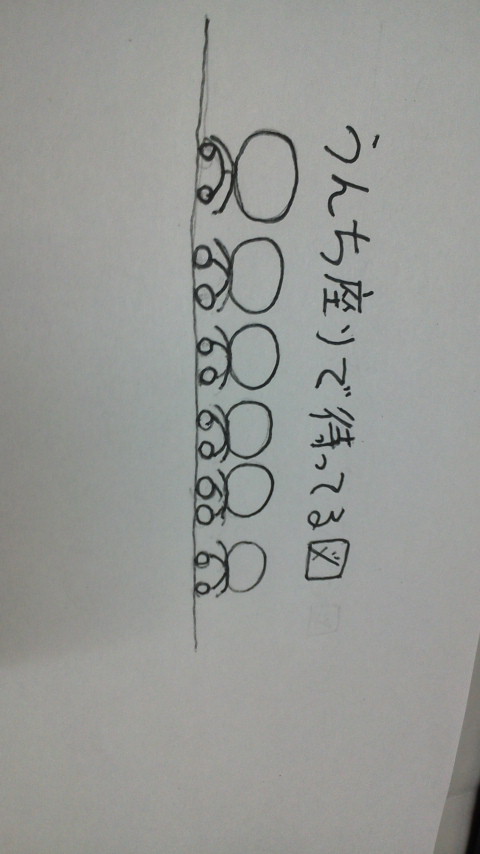

私の住んでいた地域には”炭鉱風呂”が三ヶ所ありました。

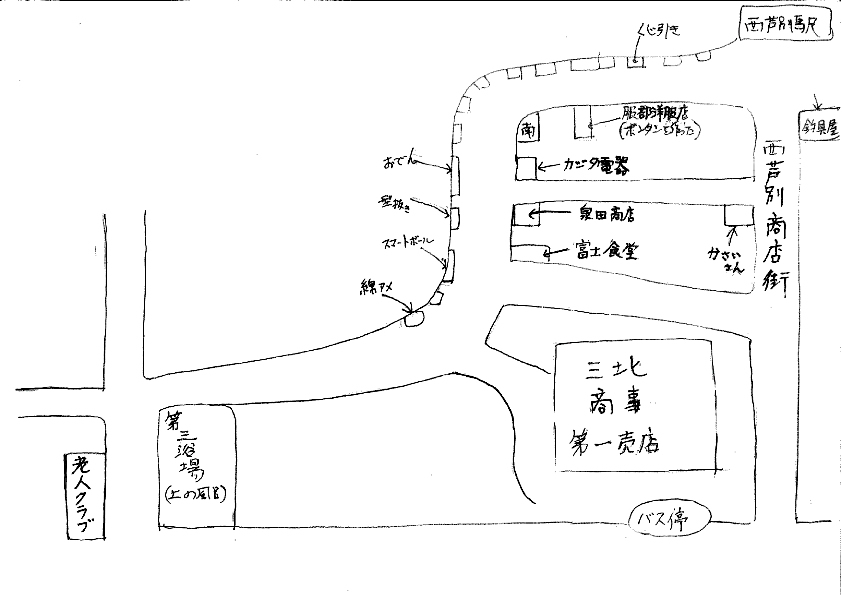

職員の家には風呂がありましたが、それ以外の人たちは第一浴場、第二浴場、第三浴場へ行っていたのです。

私が通っていたのは”第二浴場”。

私が通っていたのは”第二浴場”。

別に どこへ行ってもいいのですが、やっぱり皆家から近い”炭鉱風呂”へ行っていたと思います。

たまにいつも行っている”第二浴場”が休みの時には、”第一か第三”へ行くのですが、その時には普段来ないので

友達なんかに会うと「第二休み?」などという会話があり、普段とは違う新鮮さと少しの緊張感(アウェーなので)を楽しんでもいました。

どこも無料で、時間は午後3時~午後8時まで。おじいちゃんやおばあちゃんはする事が無いのか?いつも同じような人が3時前に風呂場の前で待っていました。

ちなみに私は5、6歳くらいまで”ばあさん”におぶさって女湯へ連れて行ってもらい、周りのおばさんたちから「いつまでお婆ちゃんに甘えてるのー」などとからかわれました。(本当は”ばあさん”が私を連れて行きたかっただけなのに)

小学生は午後6時、中学生は7時、高校生以上は8時迄。(小学生は、よく手ぬぐい一本のみ持参で行ってました)

当時は午後6時から”巨人の星”が入っていたので、それに間に合うように小学生の頃は帰ってきたものです。それとやはり上級生には会いたくないので、小学生は中学生が来る前、中学生は高校生が来る前に。と言う暗黙のルールのようなものがあったと。(兄貴談)

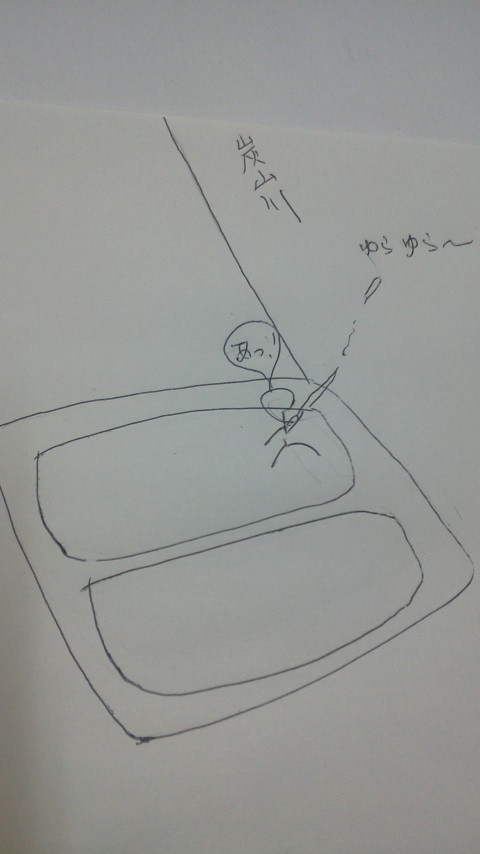

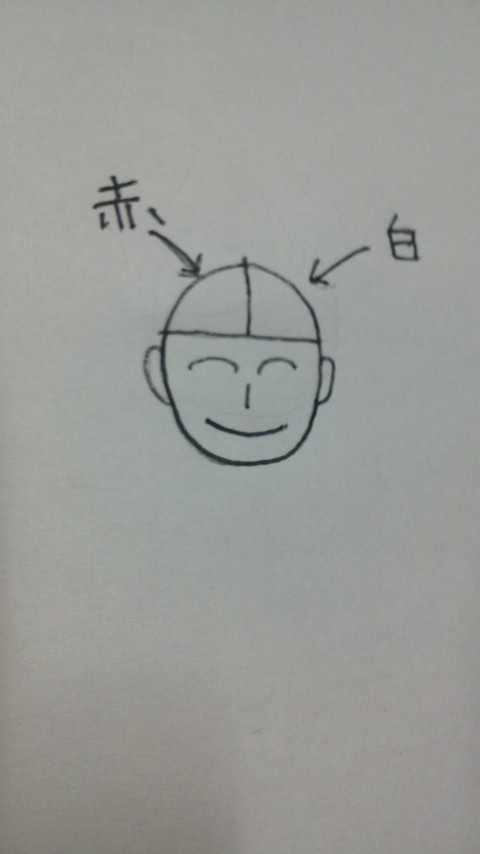

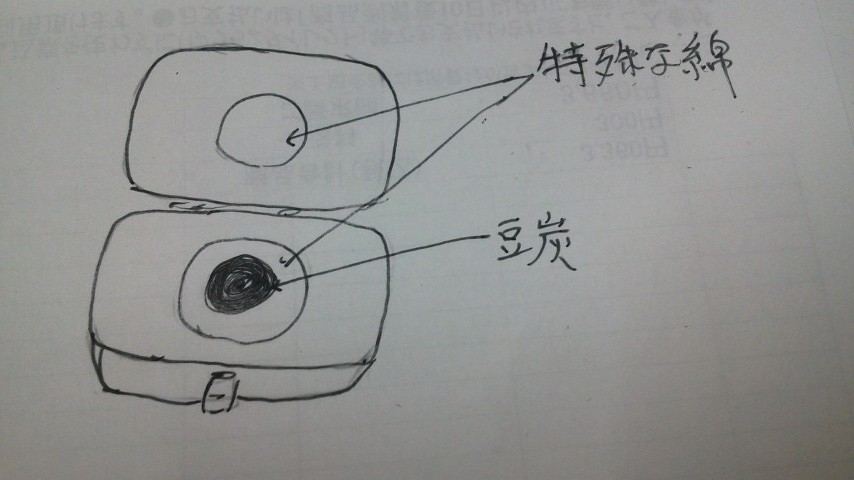

真ん中に付いてる風呂を沸かすボイラーを挟んで10人ほどが入れる風呂が2つあり、コーナーの一角に温泉風呂?もあり、大体おじいちゃんが気もち良さそうに入浴していました。(かなり硫黄の臭いがしてたような)

この”ボイラー”は時々「じょー!」と言う、何かをひねり出すような音を出して沸き始めるので、その音が出ると少しでも遠くへ逃げたものです。(よく妄想でボイラーの下の穴から”ピラニア”が出てきたらどうしよう!?などとも思っていました)

なので、よく風呂で騒いではおっさんに怒られた記憶があります。

今と違って”クソガキ”を叱るのは当たり前の光景でしたから。

小さい時に一度、風呂場の周りを走り回ってスベって思いっきり一人バックドロップをして後頭部を叩きつけた事もあり、親父と一緒

だったんですが、痛いというよりもあまりにもキレイにすっ転んで、またとても良い音もしたので痛いというよりも、ビックリして泣きました。(笑)

そういえば、小さい時に”おふくろ”と女湯に入っていると、いきなり3歳くらいの子供を抱えている他所のお母さんがいきなり「あらっ!この子”うんちした!”」といったその瞬間、周りに入っていた人たちがものの見事に一斉に湯船から上がってしまいました。

で、管理人のおじさんが来て一度お湯を抜いてデッキブラシで掃除をしてから、まだ時間が早かったので新たにお湯を入れていました。

炭鉱風呂へ行く一番の楽しみは何といっても友達に会えることです。なので、風呂へ行き一番先に確認するのは脱衣所の窓から風呂場をのぞき誰が来てるか?でした。

仲の良い友達がいると速攻(多分3秒くらい)で素っ裸になっていましたが、時々嫌な先輩なんかがいたりするとと~ってもブルーな気持ちになったものです。

今なら携帯やメールで「あいつ来てるから、後のほうがいいぞ!」などと連絡も来ますが、昭和40年代、50年代初頭はそういう

わけには行きませんもんね。

何度か窓越しに嫌いな人を見つけては脱出した記憶もあります。

問題なのは、風呂に入っているときに来ることです。大体、そのような嫌われ者に限って脱衣所から風呂場へ行く”ウェスタンドアのような前後が開く扉を勢い良く「バーン!」蹴り上げて入ってくるのでした。

その光景はまるで”悪役レスラー”が乱入して来るようです。

そうなるとかなり厄介です。なぜかキャメ(デコピン)大会が始まったり、風呂の中で”うさぎ跳び”なんかをやらされてしまうからです。それと、どうでもいい嘘話や自慢話・・・・・。(まさに”ハイリターン・ハイリスク”(笑))

そういえば、小学生の高学年から中学2年生の頃のお楽しみはもう一つありまして、そ・れ・は、「女子風呂を覗くことです」

これはあまりにもストレートなので詳細はスルーします。

また、別に皆がみんな知り合いでもないけど、西芦以外の人が入りに来ると、何となくわかります。まるで”部外者センサー”が

付いているんじゃないのか?と思うくらい”ピ~ン!”と来ます。

まぁ、そのように他所から来ている人も”アウェー感”を感じるのか、何となく肩身のせまい思いをしている感じで、小学生ながらにも

「あんまりジロジロ見ると、嫌な気になるから見ないようにしよう!」と思いつつも、思いっきり横目で見ていたりと。

洗面所があるのに、風呂のお湯で頭や体を洗う人(結構、垢などが浮いているので大人は掻き分けて、あたくしたちは子供はそのまま)や筋彫りで威張っている人、お父さんが連れてきた4歳くらいの女の子に興奮する”むら”や、女子風呂を覗いて家族がいてかなりショックを受けていた”さいごマン”など、など・・・・・。

そういえば一度、二つ上の”順吉(じゅんよし)君”は風呂場の縁の腰掛けに座るなり、くちゃくちゃしていた口を開けて白い物体を見せながら「何だと思う!?」と聞くので、普通に「ガム」と答えたら、「違う、ホルモン!」と言ってのけました。

何でも晩御飯に出てきた”ホルモン煮込み”を噛み切れなかったのか?

ずーっと口の中で噛み続けながら炭鉱風呂まで来たようです。結局風呂を上がるまで噛み続けておりました・・・・・。

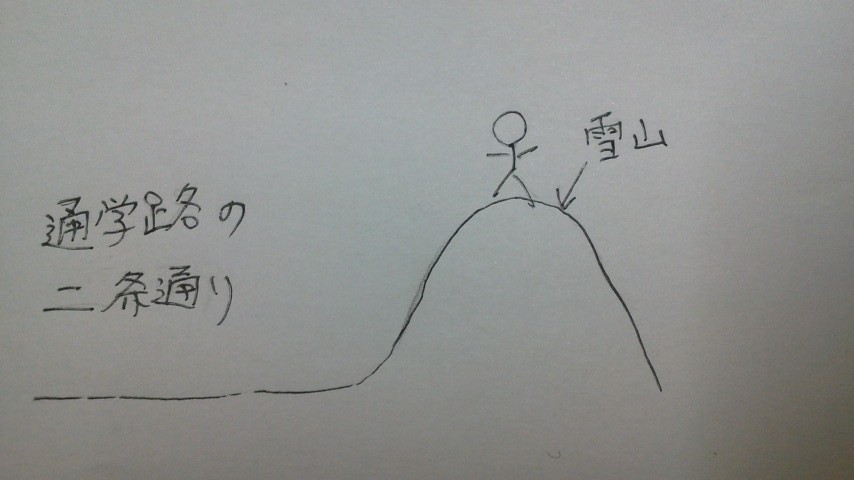

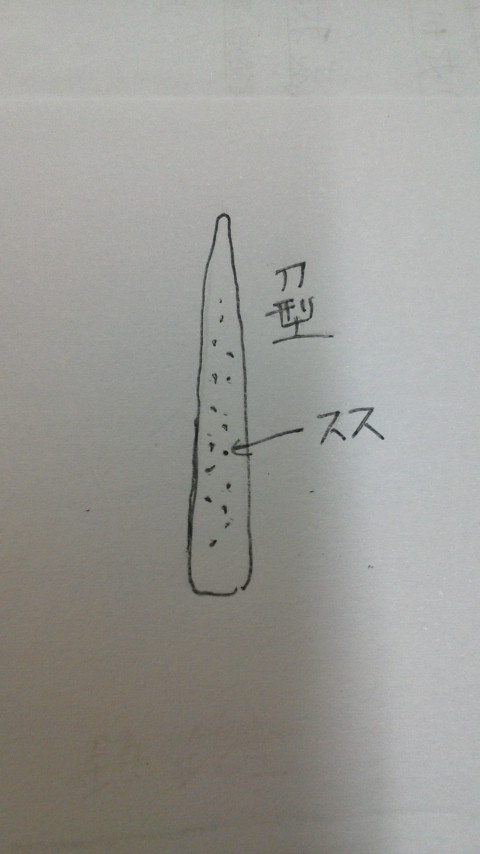

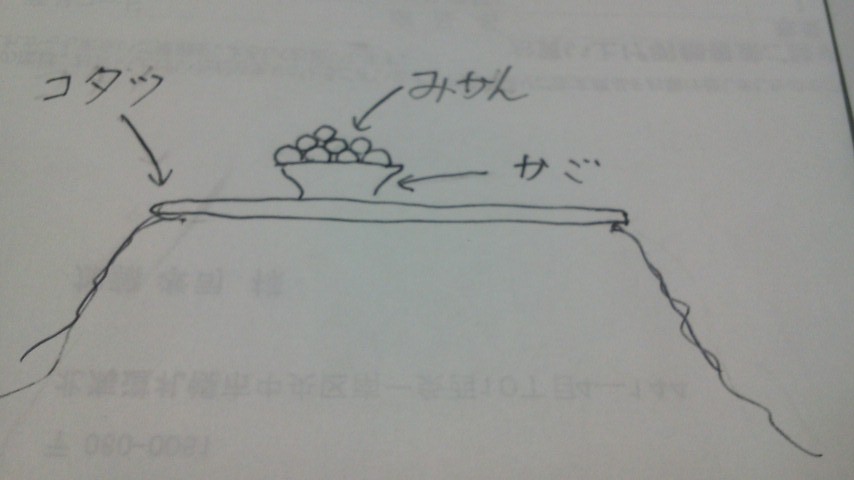

夏は夏で窓から西日が射して、とても心地よかったですし、冬は冬で洗面器を小脇に抱えて、濡れた手ぬぐいを風にさらすと

2~3分くらいでカチンコチンになり、それでよく風呂帰りに兄貴と刀の代わりにして遊びながら帰ったものです。

炭鉱住宅には切っても切れない炭鉱風呂。

そこには様々な人たちが居て、色々な思い出が詰まった本当に懐かしく、今でもあの光景は脳裏に焼きついています。。。。。